仭揹憰夵憿偵偁傞偲曋棙側岺嬶傗嵽椏

岺嬶椶

攝慄嵽椏側偳

應掕婡婍側偳

亙岺嬶椶亜

仠娙堈埑拝岺嬶

丂埨暔偱偡丏僨傿僗僇僂儞僩揦偱乮20擭嬤偔慜偵乯800墌偱峸擖丏僾儘偑巊偆埑拝梡僴儞僪丒僣乕儖偼丆偳傫側椡偱埇偭偰傕摨偠埑拝椡偱愙懕偝傟傞桪傟傕偺偱偡偑丆偙偄偮偼扨側傞儁儞僠傒偨偄側傕偺側偺偱丆偐側傝椡傪壛偊側偄偲偆傑偔埑拝偱偒傑偣傫丏偲偼偄偊儔僕僆丒儁儞僠側偳偱丆偄偄偐偘傫偵埑拝偡傞傛傝偼傑偟偱偡丏

偙偺儁乕僕偺僩僢僾傊栠傞

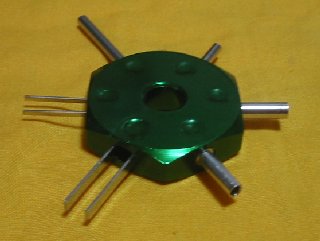

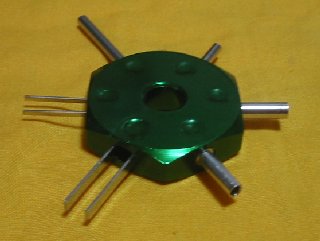

仠僺儞丒儕儉乕僶乕乮僄僋僗僩儔僋僞乯

丂僴僂僕儞僌偺拞偵擖偭偰偄傞揹嬌傪庢傝弌偡僣乕儖丏崱擭丆傾僗僩儘僾儘僟僋僣偱峸擖丏僴僂僕儞僌偵慻傒崬傫偩揹嬌傪攋夡偣偢偵庢傝弌偡偺偼丆偙偮偑梫傝傑偡丏僼傽僗僩儞110丆187丆250側偳偺暯宆抂巕側傜丆偙偄偮傪巊偊偽擄側偔庢傝弌偣傑偡丏幨恀偐傜傢偐傞傛偆偵娵僺儞偺揹嬌偵傕懳墳偟偰偄傑偡丏

丂帺嶌傕偱偒偦偆偱偡偟丆巹帺恎傕挿擭偵傢偨傝帺嶌僣乕儖傪巊偭偰偄偨偺偱偡偑丆僇僞儘僌偱尒偮偗偰丆埨壙偩偭偨偺偱帋偟偵攦偭偰傒傑偟偨丏昗弨揑偱側偄岺嬶偼丆尒偐偗偨偲偒偵擖庤偟偰偍偐側偄偲擇搙偲庤偵擖傜側偄偙偲偑偁傝傑偡丏

偙偺儁乕僕偺僩僢僾傊栠傞

仠惛枾僪儔僀僶乕丒僙僢僩

丂100墌僔儑僢僾偱攦偊傞榬帪寁廋棟梡側偳偺惛枾僪儔僀僶乕丒僙僢僩偼丆僐僱僋僞丒僴僂僕儞僌撪偺揹嬌傪庢傝弌偟偨傝偡傞偺偵曋棙偵巊偊傑偡丏側偐偽昁廀昳偱偡丏

偙偺儁乕僕偺僩僢僾傊栠傞

仠僐僥儔僀僓乕乮僈僗敿揷偛偰乯

丂傕偭偲傕妶桇偟偨偺偼僈僗敿揷偛偰偺乽僐僥儔僀僓乕乿偐傕偟傟傑偣傫丏揹尮偑晄梫側偺偱丆奜偱偪傚偭偲偟偨敿揷晅偗傪偡傞偺偵廳曮偟傑偡丏

丂傑偨丆擬梕検偑60W憡摉偺敿揷偛偰埲忋偁傞偺偱丆僼傽僗僩儞250抂巕傗8sq慄傕妝乆敿揷晅偗偱偒傑偡丏

丂僈僗偼100墌儔僀僞乕梡偺柍廘塼壔僽僞儞僈僗偱丆偙傟偼100墌僔儑僢僾偱廩揢梡儃儞儀偑攧偭偰偄傑偡丏

丂乽僐僥儔僀僓乕乿偼嶉嬍導偺拞搰摵岺偑摿嫋傪帩偮僈僗敿揷偛偰偱丆拞搰摵岺偺傎偐丆搶嫗搒偺岺嬶儊乕僇乕偱偁傞僄儞僕僯傾幮傕摨柤僽儔儞僪偱敪攧偟偰偄傑偡丏巹偼廐梩尨偺愮愇揹彜偱拞搰摵岺僽儔儞僪偺傕偺傪峸擖偟傑偟偨丏拞搰摵岺僽儔儞僪偺傎偆偑梋寁側傾僋僙僒儕偑晅懏偟偰偍傜偢埨壙偱偡丏

偙偺儁乕僕偺僩僢僾傊栠傞

仠儅僌僱僢僩嶮乮帴愇晅偒嶮乯

丂100墌僔儑僢僾偱彫(100墌)偲戝(300墌)偑攧傜傟偰偄傑偡丏巹偼彫傪巊偭偰偄傑偡偑丆抣抜偺妱偵偼丆偙偲偺傎偐曋棙偱偡丏揝惢偺彫暔晹昳偼嶮偵晅拝偡傞偺偱丆僐儘僐儘揮偑偭偰暣幐偡傞偺傪杊偘傑偡丏晽偱揮偑傞傛偆側彫暔晹昳傕偙偺嶮偵嵹偣偰偍偗偽戝忎晇偱偡丏

丂嶮偺壓偵僑儉偱旐暍偝傟偨墌宍僼僃儔僀僩帴愇偑晅偄偰偄傞偺偱丆偨偲偊偽儅僼儔乕偺忋偲偐丆僞儞僋偺忋偲偐丆嶌嬈偟傗偡偄応強偵庤寉偵抲偔偙偲偑偱偒傑偡丏

丂100墌僔儑僢僾偱尒偐偗偨傜丆偤傂僎僢僩偟偰偍偒傑偟傚偆丏

偙偺儁乕僕偺僩僢僾傊栠傞

亙攝慄嵽椏側偳亜

仠僐儞儀僢僋僗乮寢懇僶儞僪丆懇慄僶儞僪乯

丂攝慄傪懇偹傞偺偵巊偆僶儞僪偱偡丏乽僐儞儀僢僋僗乿偼幣寉慹嵽(姅)偺彜昳柤側偺偱丆懠幮偐傜偼偄傠偄傠側柤慜偱敪攧偝傟偰偄傑偡丏巹偑僐儞儀僢僋僗傪抦偭偨偺偼30擭嬤偔慜偱偡偑丆摉帪偼崅壙側攝慄嵽椏偱偟偨丏崱傗100墌僔儑僢僾偱條乆側僒僀僘傗怓偺傪峸擖偱偒傑偡丏婎杮揑偵偼巊偄幪偰偱偡偑丆嵞巊梡偱偒傞傕偺傕偁傝傑偡丏偙傟傕崱偱偼昁廀昳偱偡丏

丂

丂

偙偺儁乕僕偺僩僢僾傊栠傞

仠擬廂弅僠儏乕僽

丂乽僸僔僠儏乕僽乿乽僗儈僠儏乕僽乿側偳偺柤徧偱斕攧偝傟偰偄傑偡丏僴乕僱僗偑僶儔僶儔偵側傞偺傪杊偄偩傝丆攝慄偳偆偟傪敿揷晅偗偟偨屻傪暍偭偨傝丆攝慄偺搑拞偵掞峈婍傪擖傟偨傝丆僐僱僋僞撪晹偱敿揷晅偗売強傪曐岇偟偨傝偲丆偁偪偙偪偱巊偊傑偡丏

丂揹巕晹昳揦傗攝慄嵽揦側偳偱峸擖偱偒傑偡丏嵟嬤偼100墌僔儑僢僾偱傕攧偭偰偄傑偡丏冇2乣冇20偖傜偄偺崟怓偲摟柧傪忢旛偟偰偍偔偲曋棙偱偡丏

丂曐岇偟偨偄傕偺偵捠偟偰偐傜丆100墌儔僀僞乕偱悢昩偁傇偭偰廂弅偝偣傑偡丏儂僢僩丒僄傾丒僽儘乕側傫偰晛捠偼帩偭偰側偄偟丆巹偼柺搢側偺偱嵟嬤偼100墌儔僀僞乕傪巊偭偰偄傑偡丏偨偩偟100墌儔僀僞乕偩偲攣偑晅拝偡傞偺偱丆僨儕働乕僩側傕偺偼敿揷偛偰偺擬偱偁傇偭偰偄傑偡丏

偙偺儁乕僕偺僩僢僾傊栠傞

仠僄儞僷僀儎丒僠儏乕僽

丂僈儔僗慇堐惢偺曐岇僠儏乕僽偱偡丏怓偼6怓偖傜偄偁傝傑偡丏懴擬惢偑桪傟偰偄傞偺偱丆愨懳偵僔儑乕僩偟偰偼側傜側偄傛偆側攝慄側偳偼丆偙傟偵1杮偢偮捠偟傑偡丏

丂揹巕晹昳揦傗攝慄嵽揦側偳偱峸擖偱偒傑偡丏

偙偺儁乕僕偺僩僢僾傊栠傞

仠攝慄曐岇梡價僯儖丒僠儏乕僽

丂僴乕僱僗傪曐岇偡傞墫壔價僯儖惢偺僠儏乕僽偱偡丏儊乕僇乕偺弮惓僴乕僱僗偵傕傛偔巊傢傟偰偄傑偡丏僗僷僀儔儖丒僠儏乕僽傗僐儖僎乕僩丒僠儏乕僽傛傝埨壙偱妋幚丆偟偐傕柍懯偵僴乕僱僗偑懢傞偙偲偑側偄偺偱攝慄偑偐偝偽傜偢偵嵪傒傑偡丏

丂巹偼冇8傗冇10傪巊偭偰偄傑偡丏ARR-1偺僴乕僱僗偺幨恀偑嶲峫偵側傞偲巚偄傑偡丏

丂攝慄嵽偺愱栧揦乮僆儎僀僨揹婥乯偱峸擖偱偒傑偡丏

偙偺儁乕僕偺僩僢僾傊栠傞

仠僗僷僀儔儖丒僠儏乕僽

丂僴乕僱僗傪曐岇偡傞梿慁忬偺僠儏乕僽偱偡丏攝慄嵽揦偱峸擖偱偒傑偡丏嵟嬤偼100墌僔儑僢僾偱傕攧偭偰偄傑偡丏

丂姫偒晅偗傞偩偗偱働乕僽儖傪傂偲傑偲傔偵偱偒傞傎偐丆搑拞偐傜働乕僽儖傪堷偒弌偡偙偲傕偱偒傑偡丏

丂

丂

偙偺儁乕僕偺僩僢僾傊栠傞

仠僐儖僎乕僩丒僠儏乕僽

丂僴乕僱僗傪曐岇偡傞僠儏乕僽偱偡丏攝慄嵽揦偱峸擖偱偒傑偡丏偁傜偐偠傔僠儏乕僽偑敿暘偵妱傟偰偄傞傕偺偼搑拞偐傜僴乕僱僗偑旘傃弌偟偨傝偟偰巊偄偯傜偄偱偡丏幚嵺偺僴乕僱僗傛傝偐側傝懢傔偵側傞偺偱僶僀僋揹憰梡偵偼揔偟偰偄側偄傛偆偵巚偄傑偡丏壆撪攝慄偺曐岇側傜僗儁乕僗傪偝傎偳婥偵偟側偄偺偱椙偄偐傕偟傟傑偣傫丏

偙偺儁乕僕偺僩僢僾傊栠傞

亙應掕婡婍側偳亜

仠摫捠偲PN僕儍儞僋僔儑儞傪栚偲帹偱妋擣偱偒傞僥僗僞乕乮Fluke 77乯

丂僥僗僞乕乮僒乕僉僢僩丒僥僗僞乕偲偐儅儖僠儊乕僞偲傕偄偆乯偼丆奺幮偐傜2,000墌掱搙偺埨壙側傕偺偐傜丆悢枩墌偺崅壙側傕偺傑偱丆偁傟偙傟敪攧偝傟偰偄傑偡丏

丂巹偑垽梡偟偰偄傞偺偼20擭傎偳慜偵峸擖偟偨弶戙Fluke 77偱偡丏尰嵼傕屻宲婡庬乮Fluke 77嘨乯偑敪攧偝傟偰偄傞儘儞僌丒僙儔乕婡庬偱偡丏摉帪丆墌崅偵敽偆抣壓偘偺慜偩偭偨偺偱幚攧偱3枩5000墌偖傜偄偟偨偲婰壇偟偰偄傑偡丏77偺忋埵婡庬79側傜恀偺幚岠抣揹埑昞帵偱偟偨偑丆偨偐偩偐僴儞僪僿儖僪丒儅儖僠儊乕僞偵傕偭偲偍嬥傪偐偗傞婥偵偼側傝傑偣傫偱偟偨(^^;

丂1999僇僂儞僩偑摉偨傝慜偩偭偨20擭慜偵丆3299僇僂儞僩丆傾僫儘僌丒僶乕昞帵側偳偑偆偨偄暥嬪偺惢昳偱偟偨丏偁傑傝愰揱偝傟偰偄傑偣傫偱偟偨偑丆傕偭偲傕廳曮偡傞偺偼乽摫捠乿乮僆乕儈僢僋丒僐儞僞僋僩乯偲乽PN愙崌乿乮PN僕儍儞僋僔儑儞乯傪栚偲帹偱妋擣偱偒傞婡擻偱偡丏偁側偨偑偍巊偄偺儅儖僠儊乕僞偱偼偄偐偑偱偡偐丠

丂惢嶌偟偨揹巕夞楬偺攝慄傪僠僃僢僋偡傞偲偒丆傾僫儘僌/僨傿僕僞儖傪栤傢偢晛捠偺僥僗僞乕偩偲兌儗儞僕偱摫捠傪僠僃僢僋偡傞偙偲偟偐偱偒傑偣傫丏偙偺偲偒丆扨偵摫捠偟偨傜僺乕偲壒偑柭偭偨傝丆掞峈抣偑昞帵偝傟傞掱搙偱偼崲傞偺偱偡丏偡側傢偪丆

丂丂(a)夞楬偑僔儑乕僩(抁棈)偟偰偄傞乮僆乕儈僢僋丒僐儞僞僋僩乯

丂丂(b)僔儑乕僩偟偰偄傞傛偆偵巚偊傞傎偳掞峈抣偑掅偄乮僆乕儈僢僋丒僐儞僞僋僩乯

丂丂(c)堦尒僔儑乕僩偟偰偄傞傛偆側掞峈抣偑昞帵偝傟傞偑幚偼PN僕儍儞僋僔儑儞

偙傟傜偑尒暘偗傜傟側偄偲丆敿摫懱傪巊偭偨揹巕夞楬傪僠僃僢僋偡傞偺偵偲偰傕晄曋偱偡丏偙偺傛偆側僠僃僢僋嶌嬈傪偡傞偲偒丆僥僗僞朹偺愭抂偑偪傖傫偲栚揑偺売強偵愙怗偟偰偄傞偐偳偆偐偵摢偼廤拞偟偰偄傑偡偐傜丆偦偺忬懺偱帇慄傪偢傜偝偢乽壒乿偱忬懺傪抦傝偨偄偺偱偡丏Fluke 77偺摫捠僠僃僢僋丒儌乕僪偼丆僆乕儈僢僋丒僐儞僞僋僩側傜乽僺乕乿偺楢懕壒傪柭傜偟偰塼徎僨傿僗僾儗僀偵掞峈抣傪昞帵偟丆PN僕儍儞僋僔儑儞側傜乽僺乿偲偄偆扨敪壒傪柭傜偟偰塼徎僨傿僗僾儗僀偵偼僕儍儞僋僔儑儞揹埑傪昞帵偟偰偔傟傑偡丏

丂乽僺乕乿偲柭偭偨傜僔儑乕僩偟偰偄傞偐僔儑乕僩偵嬤偄傎偳掞峈抣偑掅偄偲敾抐偱偒傑偡丏(a)偲(b)傪尒暘偗傞偵偼塼徎僨傿僗僾儗僀傪尒傞昁梫偑偁傝傑偡丏(c)偺応崌偼乽僺乿偺扨敪壒偱偦傟偲傢偐傝丆偦偙偑僔儕僐儞PN僕儍儞僋僔儑儞側傜塼徎僨傿僗僾儗僀偼0.6V偖傜偄丆僔儑僢僩僉乕丒僶儕傾側傜0.3乣0.4V偖傜偄傪昞帵偟傑偡丏

丂峫偊偰傒傞偲娙扨側婡擻偱偡偑丆Fluke 77偺敪攧慜偵偼偳偙偺儊乕僇乕偵傕椶帡婡擻傪傕偮僥僗僞乕偼偁傝傑偣傫偱偟偨丏僔儞僾儖側偑傜丆婡擻偲惈擻偼僺僇僀僠偲偄偆僴儞僪僿儖僪丒儅儖僠儊乕僞偺墹幰Fluke幮側傜偱偼偺惢昳偱偡丏尰嵼偼丆偝傜偵忋埵偺89僔儕乕僘側偳傕偁傝傑偡丏

偙偺儁乕僕偺僩僢僾傊栠傞

仠CVCC揹尮(掕揹埑掕揹棳揹尮)

丂揹巕夞楬偺幚尡偩偗偱側偔丆奺庬揹憰晹昳偺摦嶌僥僗僩傗僶僢僥儕乕偺廩揹検偺惓妋側攃埇側偳偵寚偐偣側偄偺偑CVCC揹尮(Constant Voltage Constant Current Power Supply)偱偡丏

丂CVCC揹尮偼庡偵尋媶奐敪梡側偺偱怴昳偼崅壙偱偡偑丆拞屆側傜悢愮墌乣悢枩墌偱擖庤壜擻偱偡丏傾儅僠儏傾柍慄婡側偳偺揹尮偵巊偆埨掕壔揹尮偑揹埑偟偐埨掕壔偟側偄偺偵懳偟丆堦斒揑側CVCC揹尮偼壓婰偺摿挜偑偁傝傑偡丏

丂丂(a)弌椡揹埑傪0倁偐傜壜曄偱偒傞丏

丂丂(b)弌椡揹棳偺惂尷抣傪0晅嬤偐傜悢A掱搙傑偱愝掕偱偒傞

丂埨掕壔揹尮偺懡偔偼丆偨偲偊揹埑傪壜曄壜擻偱傕0V偐傜壜曄偱偒側偄偺偑晛捠偱偡丏傑偨丆揹棳惂尷抣偼丆壜曄偱偒側偄偺偑晛捠偱偡丏CVCC揹尮偼弌椡揹棳偺惂尷抣傪0晅嬤乮悢廫mA乯偐傜揹尮偺嵟戝掕奿抣乮悢A乯傑偱帺桼偵愝掕偱偒傑偡丏

丂揹埑傪埨掕壔偟丆偳傫側偵晧壸揹棳偑曄壔偟偰傕愝掕抣乮偨偲偊偽12.0V乯偵曐偮偙偲偺儊儕僢僩偼梕堈偵棟夝偱偒傞偲巚偄傑偡丏

丂揹棳惂尷抣傪壜曄偱偒傞偙偲偼師偺傛偆側儊儕僢僩偑偁傝傑偡丏

丂堦偮偼丆帋嶌拞偺夞楬偵捠揹偡傞偺偵嵟戝揹棳傪彮側傔偵愝掕偟偰偍偗偽丆側傫傜偐偺晄嬶崌偱夁揹棳偑棳傟傛偆偲偟偰傕愝掕揹棳埲忋偺揹棳偼棳傟側偄偺偱丆夞楬晹昳偺從懝傗敿摫懱慺巕偺攋懝傪杊偖偙偲偑偱偒傑偡丏

丂傕偆堦偮偼僶僢僥儕乕偺廩揹婍偲偟偰偺墳梡偱偡丏僶僢僥儕乕偵棳傟傞廩揹揹棳傪堦掕偵曐偮偙偲偑偱偒傞偺偱丆廩揹偟偨帪娫偑傢偐傟偽壗Ah廩揹偟偨偐傪惓妋偵攃埇偱偒傞偙偲偱偡丏巗斕偺僶僢僥儕乕廩揹婍傗埨掕壔揹尮偺偨偖偄偩偲丆僶僢僥儕乕偵棳傟傞揹棳偼嵟弶偼懡偔丆彊乆偵尭傝傑偡偐傜丆偨偲偊廩揹偟偨帪娫偑暘偐偭偰傕廩揹検傪惓妋偵攃埇偡傞偙偲偑崲擄偱偡丏偦偺寢壥丆僶僢僥儕乕偵夁廩揹偟偨傝廩揹晄懌偵偟偰偟傑偄傑偡丏

丂巹偑垽梡偟偰偄傞偺偼丆偨傇傫30擭慖庤偺PAC 35-3乮媏悈揹巕乯偱偡丏0乣35V丆0乣3A偺CVCC偱偡丏傑偨丆ARR-1偺摦嶌僠僃僢僋偺幨恀偵幨偭偰偄傞偺偼6002A乮僸儏乕儗僢僩丒僷僢僇乕僪乯偱丆0乣50V丆0乣10A偱偡丏夞楬偺摦嶌僠僃僢僋偐傜丆僶僀僋梡傗帺摦幵梡偺僶僢僥儕乕偺廩揹偵傕棙梡偟偰偄傑偡丏0V偐傜壜曄偱偒傞偺偱丆姡揹抮偺曻揹廔巭揹埑憡摉偺0.85V偱摦嶌偝偣偨傝丆12V摦嶌偺婡婍偑壗V傑偱揹埑掅壓偟偰傕戝忎晇偐乧側傫偰偄偆偺傕娙扨偵挷傋傜傟傑偡丏

偙偺儁乕僕偺僩僢僾傊栠傞

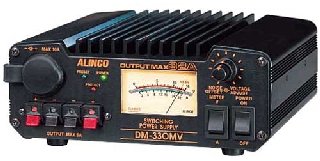

仠埨掕壔揹尮乮揹埑埨掕壔揹尮乯

丂CVCC揹尮偲堘偭偰埨掕壔揹尮偼丆弌椡揹埑傪堦掕偺抣偵曐偮偩偗偱偡丏弌椡揹埑偼屌掕偺傕偺偲壜曄偱偒傞傕偺偑偁傝傑偡丏CVCC揹尮偲斾傋偨埨掕壔揹尮偺儊儕僢僩偼丆側傫偲尵偭偰傕埨壙側偙偲偱偡丏13.8V偺悢A僋儔僗偑幚攧悢愮墌掱搙偱偟傚偆丏揹埑傪壜曄偱偒傞傕偺偱傕幚攧偱2枩墌掱搙偱偡丏

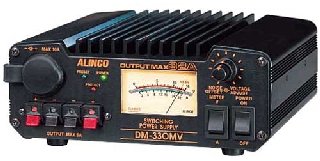

丂僆僗僗儊偼傾儖僀儞僐幮偺DM-330MV偱偡丏弌椡揹埑偼5乣15V壜曄丆弌椡揹棳偼嵟戝偱楢懕30A(娫寚偱嵟戝32A)偲嫮椡偱偁傝側偑傜丆僗僀僢僠儞僌揹尮偺偨傔廳検偼栺2kg偲挻寉検偱偡丏傾儅僠儏傾柍慄婡儊乕僇乕側偺偱丆柍慄婡偱偺巊梡傪憐掕偟偰僗僀僢僠儞僌廃攇悢傪彮偟偩偗壜曄偟偰僗僀僢僠儞僌丒僲僀僘傪巊梡廃攇悢偐傜偢傜偣傞婡擻偑偁傝傑偡丏

丂偟偐傕幚攧壙奿偑1枩墌偁傑傝偲偡偛偔偍攦偄摼姶偑偁傝傑偡丏

丂偦偺偆偊偙偺庤偺揹尮偲偟偰偼椺奜揑偵僒乕價僗丒儅僯儏傾儖(慡夞楬恾傪娷傓)傪岞奐偟偰偄傑偡丏夞楬傪尒傞偲掕斣偺TL494憡摉昳傪僾僢僔儏僾儖丒儌乕僪偱巊偄丆僶僀億乕儔丒僷儚乕丒僩儔儞僕僗僞偺SEPP偱惍棳偟偨AC100V儔僀儞傪僗僀僢僠儞僌偡傞偲偄偆丆偄傢偽偁傝偒偨傝側曽幃偱偡丏偟偐偟丆偦傟偩偗偵夞楬偑偙側傟偰偄偰戝検偵棳捠偟偰偄傞埨壙側晹昳傪巊偭偰幚梡惈偺偁傞惢昳傪峔惉偱偒偨偺偱偟傚偆丏偲偵偐偔僷儚僼儖偱彫宆寉検偱埨偄両偟偐傕丆僒乕價僗丒儅僯儏傾儖偑偁傞偺偱夵憿傕廋棟傕偦偺婥偵側傟偽壜擻側偲偙傠偑慺惏傜偟偄偱偡両

丂庢埖愢柧彂偱偼僶僢僥儕乕偺廩揹偵巊偆偙偲偼嬛巭偟偰偄傑偡偑丆僶僢僥儕乕忋偑傝偱僙儖儌乕僞乕偑夞傜側偄偲偒丆乮巊偄曽師戞偱偼乯嬞媫帪偺僽乕僗僞揹尮戙傢傝偵側傞偼偢偱偡丏偨偩偟丆偦偺傛偆側巊偄曽偼儊乕僇乕偑嬛巭偟偰偄傑偡偐傜丆傕偟傕杮婡傗杮婡偵愙懕偟偨婡婍偑夡傟偰傕丆巹偼愑擟傪晧偊傑偣傫偐傜帺屓愑擟偱偳偆偧両(^^;

偙偺儁乕僕偺僩僢僾傊栠傞

儂乕儉傊栠傞 Copyleft by Marry 2006

儂乕儉傊栠傞 Copyleft by Marry 2006

丂

丂

丂

丂

儂乕儉傊栠傞 Copyleft by Marry 2006

儂乕儉傊栠傞 Copyleft by Marry 2006